Städtebau ist eine Disziplin, die ein knappes Jahrhundert lang vernachlässigt wurde. Jetzt harrt sie der Neuentdeckung, Neubewertung und Neuerfindung. Ein Essay von ETH-Professor Vittorio Magnago Lampugnani.

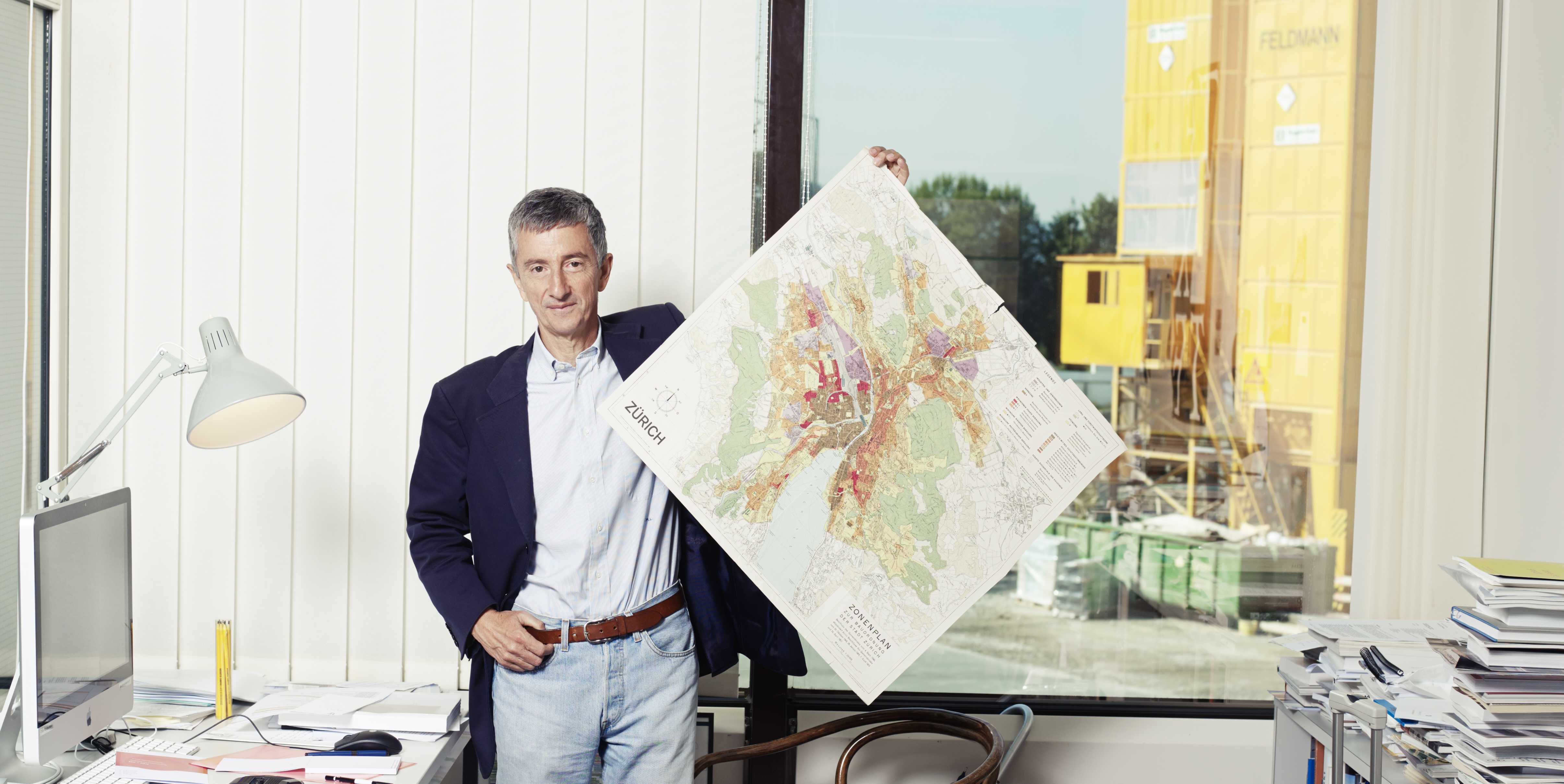

Autor: Vittorio Magnago Lampugnani

Aus dem Magazin 2030, erschienen im Juni 2014 (gekürzt aus der NZZ vom 27.4.2013)

Bilder: Basil Stücheli

Bevor ein Stück Stadt erfunden wird, muss deren Programm erfunden werden. Dieser Prozess erfordert genauso viel Kreativität wie der Stadtentwurf, und letztlich genauso viel Poesie. Ein Programm, das ausschliesslich Wohnungen vorsieht, erzeugt Schlafghettos. Ein Programm, das nur Büros vorschreibt, erzeugt Arbeitsstädte, die nach Feierabend aussterben.

Ein gutes Programm umfasst ein schöpferisches Durch-, Mit- und Nebeneinander: Wohnungen für unterschiedliche Einkommens- und Gesellschaftsschichten; in sich differenzierte Arbeitsplätze; Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, Universitäten und Spitäler; Bibliotheken, Museen, Kinos, Theater und Oper; Turnhallen, Sportstadien, Gärten und Parkanlagen, Bahnhöfe, Häfen und Flughäfen.

Natürlich besteht ein solches Programm aus Zahlen, Flächen, Bedarfsermittlungen. Aber diese Analysen müssen klug interpretiert und kombiniert werden: Das Wohnen und Arbeiten mögen getrennt gehören, aber nicht weit voneinander entfernt. Die Wohnfolgeeinrichtungen, die Erholungsräume und die Mobilitätsstrukturen müssen mit dem Wohnen und Arbeiten vermischt werden. Nur so ergeben sich kurze Wege, Synergien und überhaupt das, was wir als Urbanität bezeichnen.

«Der Geburtsort der modernen Demokratie ist nicht ein Wald, eine Patriziervilla oder Anwaltskanzlei, sondern ein urbaner Raum: die Agora von Athen.»

Dieses Programm muss, bevor es Stadt wird, in einen Plan umgesetzt werden. Und dieser Plan muss zuerst die öffentlichen Räume bestimmen. In der Stadtplanung der letzten Jahrzehnte sind diese öffentlichen Räume zunehmend in den Hintergrund getreten – das, was übrig blieb nach der Bestimmung der Erschliessungsflächen und privaten Parzellen, geriet überwiegend zu «Restraum», den es nachträglich zu verhübschen galt. Doch genau das Gegenteil muss geschehen. Denn der öffentliche Raum ist weit mehr als das, was erforderlich ist, um die Erschliessungs- und Mobilitätsfunktionen der Stadt unterzubringen; auch weit mehr als eine hübsche Zutat für schöngeistige Faulenzer oder ein schlauer Anreiz zum heftigeren Konsumieren – er ist der historische Ort der «res publica» schlechthin.

Wir dürfen nicht vergessen: Der Geburtsort der modernen Demokratie ist nicht ein Wald, eine Patriziervilla oder Anwaltskanzlei, sondern ein urbaner Raum: die Agora von Athen. Die politische Geschichte unserer Zivilisation wurde auf den Plätzen unserer Städte gemacht. Bereits in jedem antiken Stadtprojekt Griechenlands oder Roms, das diesen Namen verdiente, wurden erst die Freiräume angelegt, die dann mit öffentlichen Bauten und Tempeln ausgestattet und mit Kunstwerken geschmückt wurden. Und die übrig bleibenden privaten Parzellen hatten sich ebenso der übergreifenden Stadtzeichnung zu unterwerfen wie der einzelne Mensch der Gemeinschaft.

Die Stadt prägt die Charaktere

Heute sind die Mechanismen der Politik, Religion, Ökonomie und Kultur subtiler und diffuser – doch auf urbane Räume können und wollen sie nicht verzichten. Nach wie vor erlebt man grosse politische Veranstaltungen, Feste oder Konzerte auf den Dom-, Markt- oder Hauptplätzen der Metropolen, nach wie vor verleiht der Papst seinen Ostersegen auf dem Petersplatz in Rom. Und nicht zuletzt ist die Stadt nach wie vor jener Ort, den der schottische Philosoph und Ökonom David Hume 1752 im Essay «Von der Verfeinerung in den Künsten» beschrieb: «Je mehr sich diese verfeinerten Künste fortbilden, um so geselliger werden die Menschen. Sie ziehen gruppenweise in die Stadt, lieben es, Wissen aufzusaugen und auszuteilen (…), ihren Geschmack in Konversation und Lebensführung, in Kleidung und Einrichtung vorzuführen. Beide Geschlechter begegnen sich in einer leichten und geselligen Art und Weise, und die Charaktere wie auch das Benehmen der Menschen verfeinern sich entsprechend.»

«Ein neues Stadtquartier braucht einen Autor, einen Architekten mit einer Handschrift und viel Wissen um die Stadt.»

Im Sinn der europäischen Aufklärung beschwört Hume die Stadt als Dispositiv zur Verbesserung des Menschen. Um diesen Anspruch einzulösen, müssen die öffentlichen Räume nicht nur ausgespart, sondern gestaltet werden. Rezepte dafür gibt es nicht, sehr wohl aber Beispiele – die grossartigen Strassen, Plätze und Parkanlagen, die in der Vergangenheit geschaffen wurden und deren wir uns heute immer noch erfreuen. Sie bilden ein erlebbares Gedächtnis an Strategien, das auf gegenwartsbezogene Ansprüche hin befragt werden muss.

Erfinden um jeden Preis

Zu den verheerendsten Missverständnissen, die den zeitgenössischen Städtebau plagen, gehört jenes der Erfindung um jeden Preis. Jeder Architekt, der sich anschickt, ein Stück Stadt zu planen, meint, sich von allem verabschieden zu dürfen, was vor ihm war, sich von allem absetzen zu können, was um ihn ist. Mehr noch: Er meint, unbedingt anders und neu sein zu müssen, weil er sonst Gefahr läuft, als rückwärtsgewandter Langweiler verspottet zu werden.

Das war jahrtausendelang anders: Sosehr die öffentlichen Räume und Gebäude – die sakralen wie die weltlichen – ein besonderes Gesicht erhielten, sowenig sollten sich die Wohnbauten hervortun. Sie wurden optimiert, standardisiert und hatten von der Norm, die sich oft aus den Lebensbedingungen ergab, möglichst wenig abzuweichen. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts riet Pierre Le Muet, ein französischer Architekt, der mit dem Handbuch «Manière de bien bastir pout toutes sortes de personnes…» (1623) ein bedeutendes Stadtbaumanual schuf, jedes neue Haus in einer Strasse möglichst dem anzupassen, was bereits dort stand. Das wurde vielerorts getan, und so stellen sich die meisten Städte, die wir bewundernd lieben, als harmonische Abfolgen des immer Gleichen oder zumindest Ähnlichen dar. Es ist unstrittig, dass das Programm für ein urbanes Projekt nur politisch formuliert werden kann. Und dazu braucht es die Debatte, vielleicht auch unbequeme und unpopuläre Vorgaben. Aber ein neues Stadtquartier braucht auch einen Autor, einen Architekten mit innovativen Lösungen: Schönes entsteht nur dann, wenn man jemanden, dem man die Kompetenz zutraut und dem man vertraut, machen lässt. Auch wenn jede grössere Stadt eine Überlagerung verschiedener Planungen und zuweilen sogar eine Collage ist – ein Stadtviertel ist nur dann der Rede wert, wenn es von einem Stadtbauer gezeichnet wurde – allein und mit grosser Freiheit, das gilt für Bern wie für Sabbioneta. Für das Rom von Sixtus V. und Domenico Fontana wie für das Paris von Napoléon III und Georges-Eugène Haussmann, für das Barcelona von Ildefonso Cerdà ebenso wie für Hendrik Petrus Berlages Amsterdam Süd.

Planung für das Unplanbare

Vieles ist heute anders als in jener Vergangenheit: Die Mittel sind unzureichend, die Akteure zerstritten, weil sie gegensätzliche Interessen vertreten, das Bewusstsein des unzulänglichen Wissens über die Stadt und ihre Entwicklungsgesetze wirkt paralysierend, der stetige Wandel, in dem unsere Metropolen, aber auch unsere Dörfer begriffen sind, lässt sie unfassbar erscheinen. Gerade deswegen ist es erforderlich, dass jemand mit Mut, vielleicht auch mit Übermut und einer Dosis Leichtfertigkeit, all das betrachtet, reflektiert – und sich daraufhin über manches hinwegsetzt, um der Stadt eine klare und einprägsame Form zu verleihen.

Das ist weniger gewagt, als es scheinen könnte. Robust entworfene Städte und Stadtteile leisten viel mehr als das, wofür sie ursprünglich vorgesehen waren. Deswegen wohnen und arbeiten wir nach wie vor gerne in Stadtstrukturen der Vergangenheit – obwohl diese für Menschen gebaut worden sind, die ganz anders lebten als wir, gewähren sie jeden Spielraum für moderne Lebensweisen. Mehr noch: Ihre eindeutigen Formen bieten Halt für unser Leben, das sich daran reiben kann, um in ihnen wirklich heimisch zu werden.

Letztlich ist aber jede Stadt so komplex, dass sie sich nicht wirklich planen lässt. Jedes Programm, das wir einer Stadt oder einem Quartier zugrunde legen, wird früher oder später obsolet und weicht anderen Bedürfnissen. Damit nicht auch die Stadt weichen muss, muss sie kräftig und flexibel genug sein, auch Lebensformen aufzunehmen, die wir nicht vorhergesehen haben, vielleicht auch gar nicht vorhersehen konnten. Denn was heute unzeitgemäss und eigenwillig erscheinen mag, wird möglicherweise morgen als richtig und tragfähig erkannt.

Über den Autor

Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani lehrt Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich, ist Architekt in Mailand und Autor zahlreicher Publikationen. Über seine Arbeit als Stadtbauer erschien im GTA-Verlag, Zürich, das Buch «Stadt-Bau als Handwerk. Elf Gespräche und sieben Projekte 1999–2011».