Peter K. Wehrli schult mit seinem Lebenswerk namens «Katalog von allem» die Sensibilität – die eigene, und jene der anderen. Wir haben mit dem Schriftsteller anlässlich der Veranstaltung «Zürich liest» übers Beobachten und die sinnlichste aller Sprachen geredet.

Bahnhof Enge. Peter K. Wehrli sass im Orient-Express, der ihn via Istanbul nach Beirut im Libanon führen sollte, als ihn siedend heiss die Erkenntnis traf, dass er vergessen hat, den Fotoapparat einzupacken. Das war anno 1968, und der Faux-Pas hätte als grosses Ärgernis in die Vita des damaligen Kultur- und Reisejournalisten eingehen können.

Tatsächlich aber führte der Lapsus zu einem seit 50 Jahren andauernden Lebenswerk. Nach anfänglichem Entsetzen hatte Wehrli, auch bekannt unter dem Künstlerpseudonym «PKW», nämlich die Idee, all das, was er fotografiert hätte, stattdessen zu schreiben. Heute sind in seinem «Katalog von allem» 2379 geschriebene Fotografien aus aller Herren Länder enthalten, jede Einzelne besteht aus einem einzigen Satz.

Den «Zürcher Katalog», ein Auszug aus seinem Gesamtwerk, hat Wehrli am «Zürich liest» im Oktober 2020 gewissermassen rollend in einem Tram vorgestellt: Momentaufnahmen, die Neugierde wecken und gleichermassen Erkenntnisse vermitteln. Der 81-jährige, der im vergangenen Jahr die Goldene Ehrenmedaille des Kantons Zürich erhielt, erlaubt durch den Türspalt kleine Blicke auf seine Abenteuer und den Alltag, erzeugt Kaskaden von tiefergehenden Fragen. Ganz genau so wie das Gespräch, das wir mit ihm geführt haben.

Herr Wehrli, Ihr Katalog wurde sozusagen aus der Not geboren. Inzwischen ist über ein halbes Jahrhundert vergangen, und Ihr Werk wächst noch immer. Was hat Ihre Leidenschaft aufrechterhalten, Fotografien zu schreiben?

Besonders auf Reisen verlässt man das Vertraute und eignet sich das Fremde durch genaue Beobachtung an. Damals, 1968, hatte ich noch nicht gewusst, wie spannend und aufregend ich diese Art von Beobachten empfinde, mit der man scheinbar unscheinbare Dinge am Wegrand zu wichtigen Dingen machen kann; schlicht dadurch, dass man sie vergrössert. Dies lässt sich in einem Text präzise festhalten, vor allem, wenn man ihn nach den Regeln der Fotografie und des Katalogisierens verfasst.

Wie äussern sich diese Regeln in Ihren geschriebenen Fotografien?

Beim Fotografieren entsteht ein Bild dadurch, dass man einmal auf den Auslöser drückt. Das wollte ich mir zum Gesetz der Arbeit machen: Jedes geschriebene Bild darf nur aus einem Satz bestehen. Es darf auch ein drei Seiten langer Satz sein, aber eben nur einer. Das Motiv in gängigen Katalogen ist meistens das abgebildete Bild des angepriesenen Gegenstandes, ohne Prädikat. Folglich fehlt dieses auch den Sätzen in meinen Katalogen.

Sie betonen, dass es dabei nicht um ein «Beschreiben geht», sondern um «geschriebene Fotografien». Was meinen Sie damit?

Neulich, während einer Führung im Kunsthaus, kommentierte die Kunsthistorikerin ein Werk mit den Worten: «Hier malte der Künstler ein Pferd». Das war für mich eine Initialzündung. Der Künstler hat nicht ein Pferd abgemalt, er hat es gemalt! Und ich will ein Bild schreiben können, ich will es nicht beschreiben müssen. Damit rücke ich gefühlsmässig in meinem Tun näher an das Erzeugen und Erschaffen als das Beschreiben von etwas bereits Geschaffenem.

Was bewirken diese fotografischen Grundsätze bei den Leserinnen und Lesern?

Dadurch, dass die Sätze in fotografischen Methoden wie Vergrösserung, Zoom, Schwenk, Schärfenverlagerung verfasst sind, wird die Freiheit im Umgang mit den Sätzen und der Sprache vergrössert. Ich habe eine grössere Freiheit im Umgang mit Dingen, auch solchen, die mich ärgern oder faszinieren.

Können Sie hierfür ein Beispiel angeben?

Jede «Fotografie» ist mit einem Stichwort übertitelt. Stellen Sie sich vor, es ist von einem Tisch die Rede, an dem drei Personen sitzen und auf dem eine Vase mit Blumen steht. Der Titel heisst die «Blumenvase»: Dann ist sie der Punkt im Bild, auf den ich die Bildschärfe eingestellt habe. Wenn ich während des Satzes hinwegschwenke, auf den Schnauz im Gesicht eines Mannes, gibt das eine Schärfenverlagerung im Bild. Das sind Dinge, die ich aufregend, spannend finde!

Ihr Ursprungswerk heisst «Katalog der 134 wichtigsten Beobachtungen einer langfristigen Eisenbahnfahrt». Wie einfach oder schwierig war es, so ein Buch in den Handel zu bringen?

Lustigerweise erschien das Buch zuerst in Bolivien. An der Frankfurter Buchmesse hat es mich nämlich immer an die Stände von «Exoten», ungewöhnlichen Verlagen gezogen. Also kam ich mit Werner Guttentag vom Verlag «Los Amigos del Libro» aus Bolivien ins Gespräch. Er bat mich, ihm mein Manuskript zu schicken. Ich meinte keck, ich könne es schon schicken, fände es aber spannender, ihm das Manuskript nach Bolivien zu bringen. Und tatsächlich, nach zwei Jahren übergab ich ihm den «Katalog der 134 wichtigsten Beobachtungen einer langen Eisenbahnfahrt» in La Paz, Bolivien.

Sie haben 2019 in einem Interview gesagt, sollte es Ihnen gelungen sein, dank Ihren notierten Wahrnehmungen die Wahrnehmung anderer zu sensibilisieren, wäre die Sinnfrage für Sie zufriedenstellend beantwortet. Erhalten Sie entsprechende Rückmeldungen?

Ja, und es freut mich auch dann, wenn diese Art von Rückmeldung von einem Literaturkritiker kommt. Das ist ebenso spannend wie wenn der «normale» Leser mich anspricht und mir sagt: «Dank deinen Texten sehe ich vieles anders, ich sehe sogar die Proportionen der Welt anders». Dieses Schulen der eigenen Sensibilität, das ist etwas, was mich besonders freut und beglückt. Vor einiger Zeit bezeichnete mich ein Journalist des «St. Galler Tagblatts» als «Verwalter des Merkwürdigen». So eine Formulierung freut mich. Das Merkwürdige ist das, was einem auffällt – das, was verdient, dass man es sich merkt.

Nebst dem Verwalten des Merkwürdigen dient der Katalog ja auch als eine Art «Fotoalbum» über die Jahrzehnte. Was gibt Ihnen der Katalog in Bezug auf die Retrospektive ihres Lebens?

Ich wurde mir bewusst, dass ich denselben Gegenstand, den ich ab 1968 im Katalog beschrieben hatte, heute völlig anders beschreiben würde. Das ermöglicht mir auf eine absolut spannende Weise, meine eigene persönliche Entwicklung nachzuverfolgen.

… welche man nicht feststellen könnte, hätten Sie normale Fotografien gemacht. Knipsen Sie solche überhaupt noch?

Ja, aber nur mit dem iPad. Was ich mir vorstellen könnte, allerdings noch nie gemacht habe, wäre dies, etwas Fotografiertes als Bildvorlage für eine Eintragung im «Katalog von allem» zu verwenden. Eine geschriebene Fotografie einer fotografierten Fotografie.

An einer Stelle des «Zürcher Katalogs» erfahren wir, dass Sie von Ihren Reisen jeweils jünger zurückgekehrt sind, als sie es vor Ihrer Abreise waren. Wie alt sind Sie unter diesem Gesichtspunkt aktuell?

Der Satz, dass man von einer guten Reise immer jünger zurückkommt, als man abgereist ist, stammt ursprünglich vom mosambikanischen Dichter José Craveirinha. Ich wollte den Satz am eigenen Leib prüfen, und tatsächlich; als ich aus Mosambik in die Schweiz zurückkam, stellte fest, dass ich unser Land frischer, lebendiger und sinnlicher wahrgenommen habe. Bei der Abreise war ich an meine Umgebung gewöhnt, und bei der Rückkehr habe ich das Vertraute mit anderen Augen gesehen, als ob ich in eine neue Welt käme. Also kann man sagen, als 80-jähriger bin ich 40 gewesen.

Sie sind oft auf Reisen?

Ich reise nur an Orte, wenn ich dort etwas zu tun habe – Lesungen halten, schreiben. Erst wenn ich an einem Ort arbeite, fühle ich mich angeschlossen an das Arteriensystem eines Landes, werde ich Teil davon. Als Tourist bin ich ein Fremder im Land, aber ich will einer von denen sein, die ich da besuche. Zuletzt war das so in Brasilien.

Sie waren bis vor kurzem Vizepräsident des eurobrasilianischen Kulturzentrums Julia Mann in Paraty, Brasilien. Wie kam es dazu?

Ich war im Gymi mit dem Enkel von Thomas Mann, Frido Mann, in derselben Klasse. Daraus entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft. Damals vielleicht auch, weil ich der einzige in der Klasse war, der sich aktiv für Literatur interessiert hat. Wir waren oft bei seiner Grossmutter in Kilchberg, wo ich seine Familie kennenlernen und viele Erfahrungen mitnehmen durfte.

Können Sie uns eine dieser Erfahrungen erzählen?

Eine Tante von Frido packte mich eines Tages ins Auto und liess mich erst in Indien wieder aussteigen… (lacht). Wir fuhren durch all die Länder, die man heute so gar nicht mehr durchqueren kann – Syrien, Irak, Pakistan, Afghanistan… Das ist nur ein Beispiel. Und eines Tages machte mich Frido darauf aufmerksam, dass die Mutter von Thomas Mann nicht etwa eine Deutsche ist, sondern eine Brasilianerin.

Und so kamen Sie nach Brasilien?

Frido und ich sind zusammen hingereist, um uns auf die Suche nach den Spuren seiner Urgrossmutter zu begeben – eine spannende Reise! Wir besassen Schreiben von Konsulaten und Amtsstellen mit der Erlaubnis, die Archive zu durchforsten, und dachten, wir trügen damit zur Anerkennung dieser Urgrossmutter bei, jedoch waren die Bemühungen vergebens: Weil Julia Mann nämlich längst eine Kultfigur in Brasilien war! Ihr Geburtshaus in dem wunderbaren Küstenort Paraty haben wir mit der Unterstützung des Goethe-Instituts in São Paolo zum eurobrasilianische Kulturzentrum erklärt.

Somit hat Ihre Leidenschaft für die Literatur zu einer tiefen Freundschaft und zur Liebe zu einem Land geführt…

… und zu einer Lieblingssprache, dem Portugiesischen, welche vor allen anderen Sprachen eine reizvolle Sinnlichkeit ausstrahlt. Besonders in Brasilien. Das Portugiesisch in Portugal kommt ja oft recht vernuschelt daher, aber das Brasilianische ist offen, die Vokale werden alle voll ausgeschöpft, und dafür liebe ich diese Sprache.

In ihrem «Zürcher Katalog» steht, dass viele nur so lange in Frieden mit der Welt leben, wie sie ihre eigene Welt zur Welt machen. Wie sieht denn Ihre Welt aus?

Meine Welt ist in stetiger Bewegung, dauernd stösst Neues dazu, wird verarbeitet. Es hat etwas enorm Spiessbürgerliches, wenn man seine Welt zur Welt erklärt. Die Welt ist immer eine viel, viel Grössere als die eigene und wird stündlich und täglich angereichert mit neuen Beobachtungen, Erkenntnissen und Erfahrungen. Deshalb ist der Satz als Kritik gemeint an denen, die ihre eigene enge Welt zur Welt erklären.

Sie sind seit Ihrer Jugend mit dem Dadaismus verbunden…

Ich hielt mich schon als Schüler und auch später als Student der Germanistik und Kunstgeschichte häufig im alten Odeon auf, wo sich die Dadaisten trafen. Damals habe ich mich über die Germanisten und Kunsthistoriker gewundert, die vereinzelt schon über Dada arbeiteten, sich aber nie zu den Dadaisten hingesetzt haben. Mich hingegen hat das wahnsinnig interessiert, ich habe sie, Walter Mehring oder Hans Richter und dann Marcel Janco regelrecht mit Fragen gelöchert und alles eingesaugt – und mich gewundert, dass ich damals der Einzige war.

Wie erhalten Sie im Jahre 2020 mit all seinen Vorschriften den Geist des Dadaismus am Leben?

Ach wissen Sie, ich erlebe diese Restriktionen – abgesehen von jenen, die sich jeder Mensch selber setzt – heute viel offener als in den 68er-Jahren. 1968 hat für mich am 5. Februar 1966 schon begonnen, am 50. Jahrestag der Gründung von Dada. Klar, 1968 gab es eine starke linke Bewegung, aber man vergisst, dass auch die Hippie-Bewegung, auf deren Seite ich war, virulent war – und ebenso viel wenn nicht mehr als die marxistisch-leninistische Bewegung bewirkt hat. Was damals ausgelöst wurde, wurde aus meiner Sicht nie rückgängig gemacht. Im Gegenteil, die Freiheit wurde gefestigt und zementiert.

Man könnte also sagen, dass die jungen Menschen heute gar nichts anderes mehr kennen als diese Freiheit und entsprechend darauf reagieren, wenn diese eingeschränkt wird?

Gerade im Zusammenhang mit Corona gibt es Junge, die sagen, «es ist wahnsinnig, dass wir jetzt noch so viele Einschränkungen erleben.» Ich aber denke, jede Erfahrung ist gut, weil sie eine Erfahrung ist, und ja, sogar eine Einschränkung kann als Erfahrung positiv sein, wenn man sie erlebt, sie verarbeitet und sich so verfügbar macht.

Also konnten Sie auch dem Lockdown etwas Positives abgewinnen?

Wie gesagt, eine Erfahrung bereichert einen um neue Erkenntnisse, Gefühle, Sinnlichkeiten, Erfahrungen. Der vielgeschmähte Lockdown hatte ja einen positiven Effekt, er hat nämlich die Zahl der Infizierten beträchtlich gesenkt. Das war der Sinn davon. Hätte er das nicht vollbracht, wäre er natürlich eine schlechte Sache gewesen. Zu allem hat er auch noch dazu geführt, dass ich konzentrierter arbeiten konnte und nicht mehr so vielen unablässigen Ablenkungen auf den Leim ging.

Wie geht es ihnen als Künstler, wenn Sie die Auswirkungen sehen, mit denen die Kreativen zu kämpfen haben?

Wenn ich weniger Lesungen habe, habe ich weniger Einnahmen, das ist einfach so. Das Leben als solches ist etwas Unsicheres. Wenn ich eine Stelle bei einem Arbeitgeber annehme, muss ich damit rechnen, dass er mich auch entlassen kann. Es gibt keine Sicherheit. Und wo es sie gibt, ist sie die Ausnahme… ein Wunder.

Sie waren als Kulturredakteur viele Jahre beim SRF angestellt.

Ich habe nie eine Anstellung gesucht in einer Firma, weil ich wusste, dass mich der Arbeitgeber auch wieder entlassen kann. Ich will mich selber anstellen können. Das Fernsehen war jedoch so aufregend und spannend, dass ich diesen Beruf geliebt habe: Filme zu machen, mich stündlich und täglich mit Kultur zu befassen, – filmische Techniken als Schriftsteller in meinem Schreiben zu praktizieren – das hat mich so fasziniert, dass ich absolut bereit war, die Trennung von Arbeits- und Freizeit aufzuheben. Und ich habe das Gefühl, ich bin super damit gefahren.

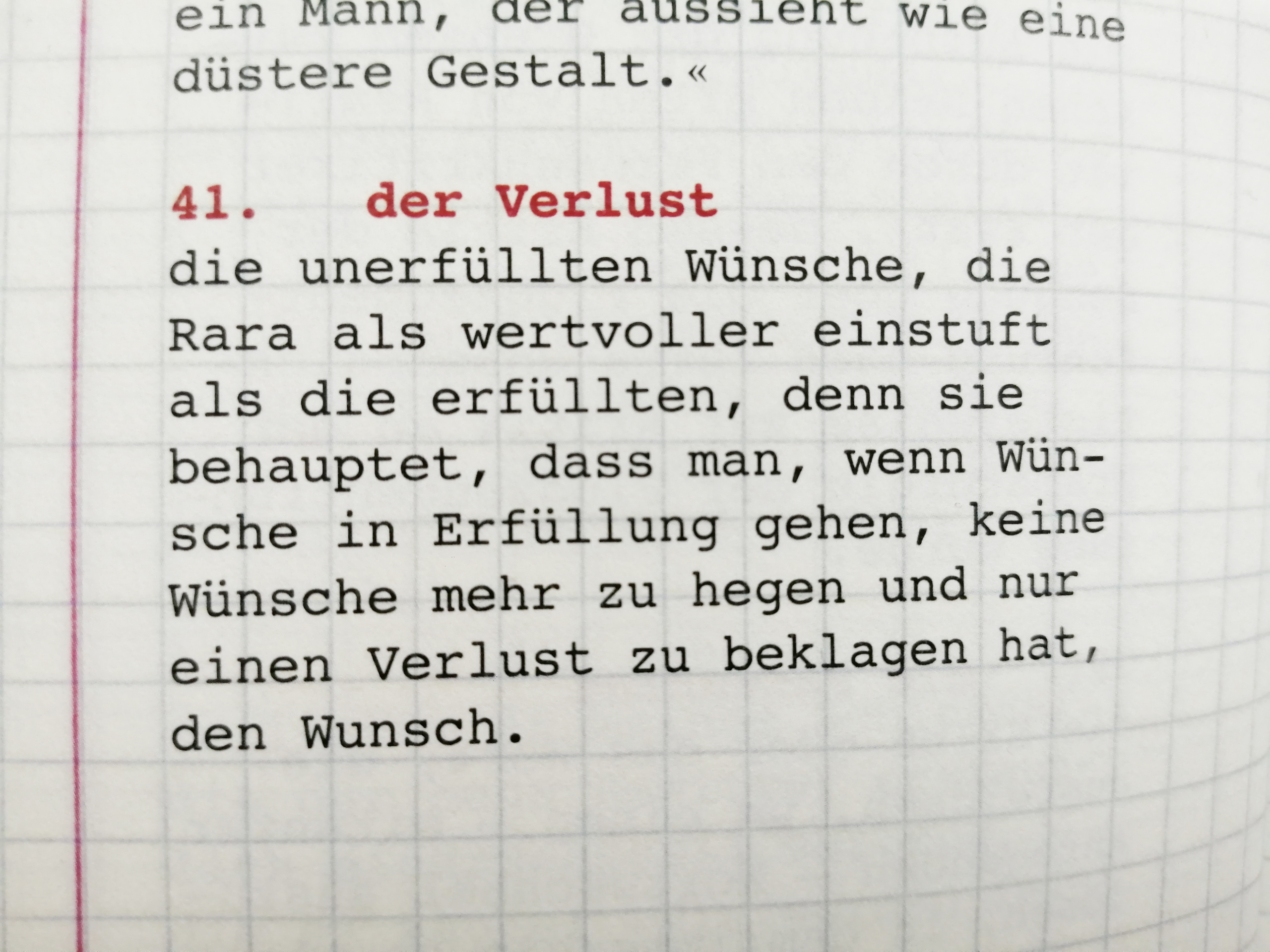

Ich nehme sie als einen Menschen wahr, der seine Leidenschaften lebt. Haben Sie trotzdem noch unerfüllte Wünsche?

Diese Leidenschaft spüre ich an mir selber. Aber, hm, trotzdem kann ich nicht sagen, alle Wünsche hätten sich erfüllt. Ich würde beispielsweise gerne nochmals je drei Monate nach Rumänien, nach Laos und Moldawien reisen, und einen neuen Katalog davon heimbringen.

Warum Moldawien?

Die Nationalsprache von Moldawien ist ja rumänisch. Und weil ich kein Fremder im Land sein will, bevorzuge ich Länder, deren Sprache ich beherrsche. Zum «Laotischen Katalog» drängt es mich deshalb, weil unter den südostasiatischen Ländern Laos noch den Zauber des Unbekannten birgt. Ausserdem hat man mir mehrfach bestätigt, die laotische Sprache sei die leichteste auf der Welt – also nichts wie hin, und die Sprache lernen.

Bei all der Fülle an Geschichten, die Sie zu erzählen haben, sind Sie noch immer unermüdlich…

Ich habe im Grunde nicht mehr Geschichten zu erzählen als andere Leute auch. Vielleicht liegt es daran, dass ich durch den «Katalog von allem» geschult bin, genauer hinzuschauen und die Details zu vergrössern. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich so viele tolle Reisen machen und jeweils vor Ort arbeiten konnte.

Weitere Artikel über Peter K. Wehrli:

- Laudatio von Schriftsteller Martin R. Dean zur Verleihung der Goldenen Ehrenmedaille des Kantons Zürich an Peter K. Wehrli

- «Ich bin mehr ein Bleiber als ein Reiser»

- «Und dann zündete ich dieses Heftli an»

- Satz statt Bild

«Katalog von allem» und der «Zürcher Katalog»

Der «Katalog von allem», vor 50 Jahren entsprungen aus dem Büchlein «Catalogue of the 134 most important observations during a long railway journey», umfasst (Stand 10. November) 2379 Beobachtungen, fest gehalten als «geschriebene Fotografien». Aus diesem Gesamtwerk wurden verschiedene lokale Sammlungen entnommen, so der «Zürcher Katalog», auch ein «Schweizer Katalog», der „Lateinamerikanische Katalog“ der «azoreanische», einen «Canner», den «österreichischen» Katalog… Die Liste ist nicht abschliessend. Dazu gibt es eine «Agenda für immer», welche die einzelnen Beobachtungen jenem Tag zuweist, an welchem sie sich zugetragen haben. Erhältlich ist der «Katalog von allem» (Albert Knaus und btb Verlag), neu die «Agenda für immer» (Limmat Verlag) und der «Zürcher Katalog» (édition sacré). Im Sommer 2021 gibt es dazu auch Stadtführungen mit Peter K. Wehrli. Frühzeitig anmelden lohnt sich.